頭痛の分類頭痛の原因は様々ですが大きく分けて、症候性頭痛と機能性頭痛に分類され、機能性頭痛には緊張型頭痛、偏頭痛、群発頭痛などがあります。

器質性疾患が原因で起こる頭痛で脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血などの脳血管障害や脳腫瘍、慢性硬膜下血腫によるもの、副鼻腔炎、髄膜炎などの感染によるもの、眼疾患(緑内障)によるものなどがあります。

検査などで器質的な病変の見られないもの。 ● 片(偏)頭痛 拍動性の鋭い痛みで多くは片側に見られ、吐き気や嘔吐を伴うことがあります視野に閃光を感じ、それが拡大し中央部が見えなくなる(閃輝暗点) 前兆がある典型的片頭痛と前兆のない普通型片頭痛があります。ときに光や音に過敏になります。 脳の血管が拡張し、血管壁の痛覚受容器を刺激するための起こる(血管性頭痛)と言われています。 ● 群発頭痛 20〜40歳代の男性に多い激しい頭痛で、片側の眼の奥や眼の周囲、側頭部にすきさすような痛みが出て、1〜2時間ほど続きます。 同じ側の結膜充血,流涙,鼻閉,鼻汁,額・顔面の発汗などの症状が伴うことがあります。 同じような時間に起こり、いったん起こると1〜2ヶ月続き、1〜2年の周期で再発します。 はっきりした原因はわかっていませんが、拍動痛があるため片頭痛同様、血管性頭痛と言われています。 ● 緊張型頭痛 頭痛の7〜8割を占めるといわれている頭痛で、一般的に 肩こり といわれる後頭部から頸部・肩にかけての筋の緊張、および精神の緊張によって起こります。 痛みの特徴は一般に両側性の拍動を伴わない、頭を締め付けるような痛みが出ます。 片頭痛のような吐き気は伴いませんが、体のだるさ、眼の疲れ、めまいが伴うことがあります。 片頭痛と緊張型頭痛の特徴をあわせもつ場合もあり、以前は混合型頭痛と呼ばれていたこともありますが、現在の国際分類では、両方の頭痛の併記となっています。 しかし、その一方で緊張型頭痛と片頭痛は本来同じような原因を擁する頭痛で、症状の強さや出方が異なるだけであるという考え方もあります。

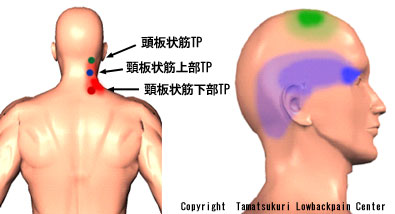

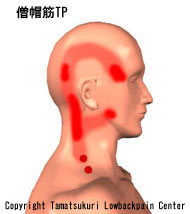

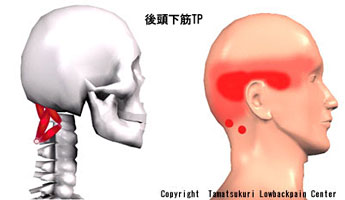

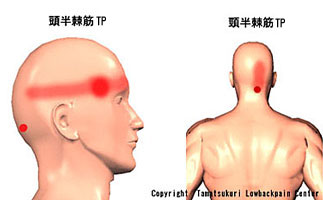

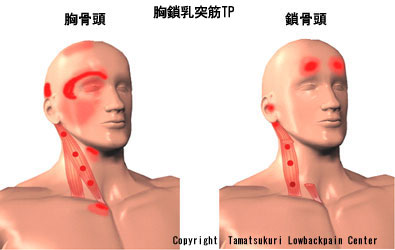

緊張型頭痛は筋のトリガーポイントと関連が深く、実際、頸部の筋のトリガーポイントの関連痛の多くが頭部に出ます。 ゆえに、典型的な両側性の緊張型頭痛の現れ方でなく、拍動痛や片側のみの場合でも、肩こりなどの筋緊張が原因ではないかと疑われる場合はトリガーポイントの解消が奏功する場合が多いと思います。 方法としては “二人でするトリガーポイント” の項でも述べているように該当する場所を指で押さえる方法(虚血圧迫法)が一番簡単に用いることが出来ると思います。

発見したトリガーポイントを圧迫して頭痛が強まるようでしたら、トリガーポイントの関連痛の可能性が高く、高い効果が期待できます。 頭痛が強まるトリガーポイントを発見できなくても、首・肩周りの筋のトリガーポイントを丹念に探し、解消する事で頭痛が緩和されます。 できればご本人はリラックスした状態でパートナーの力を借りて行うほうが効果的です。 二人でする場合、首の筋に対するアプローチは上向きに寝て、両手で頭を支え、人差し指か中指の指先で刺激を与え、僧帽筋は座ってもしくはうつ伏せに寝て親指の指先で行うと容易です。

|